道德坑,京郊懷柔區寶山鎮一個不足百戶的小山村�����,位居北京市版圖最北端�,與河北省豐寧縣���、赤城縣交界。村前碧水長流��,村后青山作障,靠山臨水�,風水寶地�。懷柔道德坑冀熱察軍區后方醫院遺址-北京紅色黨建基地

由于這里太過偏僻,常久不為外人所知���。但是,有誰曾想過�,就是這樣一個看似平靜的小山村�,在戰火紛飛波瀾壯闊的戰爭時期�����,卻曾是華北地區最大的后方醫院����,為抗日戰爭和解放戰爭做出了重大貢獻��,更是給小山村增添了豐富的紅色內涵,留下了紅色印記�。

后方醫院救治傷員

走進京北寶山鎮道德坑村,遠遠望見道德坑紅色體驗基地雄偉巍峨的英雄紀念碑高高聳立����,懸掛的五星紅旗隨風飄揚�,永垂不朽的紅色革命精神在這里傳播開來。

據《懷柔縣志》記載��,道德坑村原是晉察冀革命軍區,曾一度是冀熱察軍區司令部所在地�����。道德坑吉爾遼野戰醫院�,是當時醫療條件相對較好的一所醫院���,是華北地區最大的后方機動醫院,主要接收1947至1950年期間����,平津戰役�����、喇叭廟戰役及延慶康莊戰役受傷的革命戰士�。據不完全統計,到 1949年新中國成立�����,總醫院撤離時����,先后收治傷員達3萬多人����,至今仍有600多名革命英烈長眠于此。

“1948年平津戰役時�,我們村組織了160人的后方擔架連�,將前線的傷員經過幾十里的羊腸山路���,抬到道德坑這個后方醫院����。”村中老者于福桐、夏春城曾經是神行擔架隊的一員�,說起當年的壯舉,他們依然激動不已��,慷慨激揚���。

老人們回憶�,1948年9月,國民黨出動兩個軍的兵力分東西兩路�����,向我駐長城以北的冀熱察區黨政軍機關發起瘋狂進攻�,我軍區部隊在寶山寺一帶展開了白河阻擊戰。當時�����,寶山地區的老百姓負責為部隊提供后勤服務,把傷員用擔架抬到冀熱察區最大的后方醫院——道德坑村后方醫院療傷�����。期間����,道德坑村后方醫院共收治傷員3萬多人�,小小的道德坑村出現了“家家是病房,戶戶住傷員”的感人場景�����,紅色革命精神在此傳為佳話�。

村民當起戰地醫生

當年接收過傷病員的村民李青春老人回憶:1947年他15歲��,家里接收了彭海川、王永路���、李葉等五位傷員��。受傷戰士們看著他家老老小小幾口人滿滿的擠在一鋪土炕��,心里很不是滋味兒��。可父親還是把土炕讓給了傷員,而他卻帶著孩子把家里用于裝雜物的一間簡易廂房收拾干凈���,搭起小土炕,讓一家八口人擠了進去����。

李青春老人清楚地記得�����,1947年冬天,國民黨進山圍剿時�,一名受傷的解放軍戰士由鄰村的擔架隊抬到道德坑村��。當時戰士傷勢很重�,他趕緊端來一碗熱飯湯����,可傷員喝不下去�,于是就找來管子����,撬開傷員的牙關,用小勺一勺兒一勺兒地把飯湯灌進去���。后來�,在李青春一家人的精心照顧下��,戰士很快恢復了健康��,并又投入到戰斗一線��。

每每說起這段紅色的歷史,李青春老人的眼里總是含著熱淚���,講著講著就不禁潸然淚下����,涕流不止。“當時因傷員多�����、房子少,急得村干部和部隊首長團團轉����。”李青春老人說�����,這時圍觀的人群里有人嚷了句:“戰士們是為我們翻身解放負的傷,就讓這些傷員到我家去住吧!”“到我家吧�,到我家吧!”……看到這情景��,部隊領導激動得說不出話來��,不約而同地向村民們敬了一個莊嚴的軍禮……

接下來�,村民們爭先恐后地請求部隊����,主動讓出自家住的火炕給傷員們居住����、養傷���,全村男女老少都參加到傷員護理中。三年多時間里�,醫院收治部隊傷員多達3萬余人,大部分是重傷員��,犧牲在道德坑村的革命烈士達3000多人,有600多名烈士長眠在這里�����。

“戰爭期間,在道德坑村也有一個偉大的母性群體�����,她們送子參軍、送夫支前����,縫軍衣、做軍鞋���、抬擔架�、推小車����,舍生忘死救傷員����,不遺余力撫養革命后代���。”李青春老人說�����,當時村里家家戶戶有“紅嫂”�����,她們對敵人嫉惡如仇,對共產黨卻滿懷親人般的柔情�。除籌集軍糧外���,道德坑及周邊村留村婦女還擔負起縫軍衣�、做軍鞋��、護理傷病員的繁重任務,家家是病房�、戶戶住傷員�����,為傷員接屎接尿�����、喂水喂飯�����、拆洗衣被��,譜寫了一曲曲血乳交融的軍民魚水情。

重新踏上這片曾飽受戰火的土地����,追尋“紅嫂”足跡���,仿佛又回到戰火紛飛的年代��,那一樁樁動人的事跡再一次展現在我們面前;愛黨愛軍、無私奉獻��、艱苦奮斗的“紅嫂”精神在這山水間歷久彌新�����,熠熠生輝。紅色精神永垂不朽斯人已去��,歷史卻將永遠銘記。

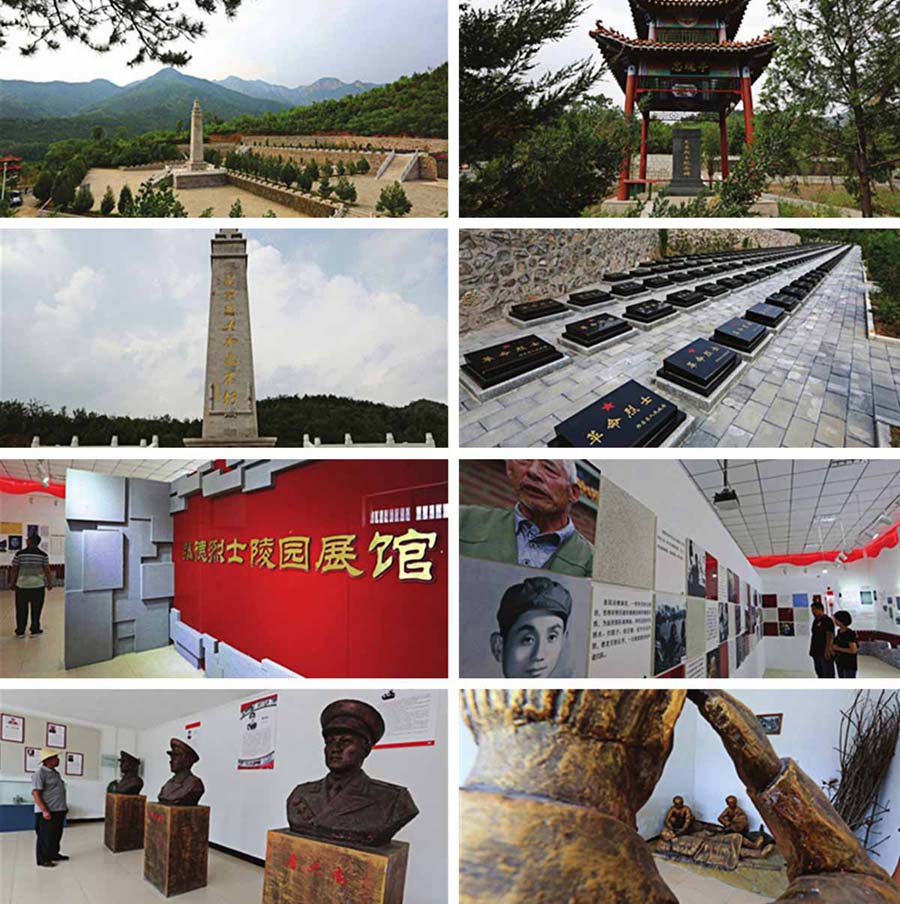

2013年�,為追思悼念革命戰爭時期犧牲的英烈�,寶山鎮政府修建了京郊地區最大烈士陵園——道德坑弘德烈士陵園。陵園總面積達1.3萬平方米��,是京北革命老區解放戰爭“后方醫院”遺址。陵園內主要有醫院遺址����、紅色展廳、牌樓�����、忠魂亭����、烈士紀念碑�、烈士墓區����、浮雕烈士墻等紀念建筑物���。

道德坑弘德烈士陵園青山巍巍��、松柏相依、莊嚴肅穆�����,分別通過畫像雕刻和文字描述的方式在古銅色浮雕墻和紀念墻上��,生動地展現出解放戰爭時期發生在這里的幾場戰役情景:多倫攻堅戰���、強攻延慶城��、白河阻擊戰以及土木阻擊戰等等����。陵園墓區分為有名烈士墓區和無名烈士墓區兩個部分�,一排排刻有烈士名字或“無名烈士”的整齊黑色大理石墓碑安靜地躺放在這里�。烈士紀念碑是整個陵園的主體建筑之一,位于陵園東部烈士墓區的前方�,碑基面積150余平方米����,碑身由596塊花崗巖石塊砌成,上嵌有五角星����,雕刻著太陽、齒輪麥穗圖案�����,碑高14.8米,數百米外就能瞻仰到它的雄姿��。碑身正面刻著“光榮烈士永垂不朽”��,碑后刻著“英雄的戰士、堅強的人民���,他們的不朽業績永垂青史�。”在陵園下方�����,還專門修建了無名戰士紀念亭�,名作“忠魂亭”,刻有“你的名字無人知曉����,你的功勛永垂不朽�。”

站在通往紀念碑的臺階上�,莊嚴肅穆之情不禁躍然心頭�����。拾階而上�,豐碑兩側映入眼簾的是主題雕塑���,發生在這里的點滴故事讓歷史鐫刻��。站在陵園凝神眺望�����,只見巍巍青山層層環繞���,靜守著長眠在這里的戰士���,訴說著過去那段浴血抗戰、奮勇殺敵的崢嶸歲月���。

“穿上軍裝的一剎那���,就感受到了莊嚴感����。”“貓著腰穿越火線,很不容易,更別提當年戰士的艱辛了!”“中學生最應該過來體驗一下���,強化他們節儉意識和愛國精神。”……寶山鎮黨委書記張軍介紹�����,為充分挖掘和利用革命文化資源��,發展紅色旅游�����,2017年深挖道德坑村紅色基因���,依托烈士陵園����,建成道德坑紅色體驗基地并開放����,讓現代人了解革命歷史發揚愛國主義精神����。

在道德坑紅色體驗基地追尋紅色足跡,重走革命老區 “擔架路”����,感受戰爭年代的艱苦卓絕,閱讀大山的深沉故事�,重現歷史的紅色精神�����。目前��,基地紅色體驗包括穿軍裝�����、觀展覽���、聽講解、學包扎����、抬擔架���、部隊行軍����、破譯暗號��、祭奠烈士、唱紅歌和吃八路軍餐10項內容���。在體驗行軍中���,有地雷戰�����、炸碉堡���、穿越火線等環節。特別是炸碉堡��,身著八路軍軍裝的體驗者,使用形狀����、重量與手榴彈一樣的教練彈用力投向碉堡,再現過去革命先烈奮勇殺敵的場面�����,增強身臨其境體驗�����。在深刻體會過去革命先輩前仆后繼艱苦卓絕的同時���,也啟發體驗者更加珍惜今天的和平幸福生活�����。

“基地的食堂、展館保潔、行軍路維護等工作崗位���,我們都提供給村里低收入戶�����,這樣有助于促進他們增收脫困。下一步��,我們將邀請紅色旅游專家對全村進行包裝設計����,打造成區域內特色紅色旅游品牌,吸引更多單位更多人來這里接受紅色教育�、追憶革命傳統,進而激發努力干事創業的熱情。同時�����,也給村里低收入戶創造更多增收機會��。”道德坑村黨支部書記高國民說�����。

重溫不可忘卻的歷史記憶���,緬懷長眠青山的革命先烈�����。